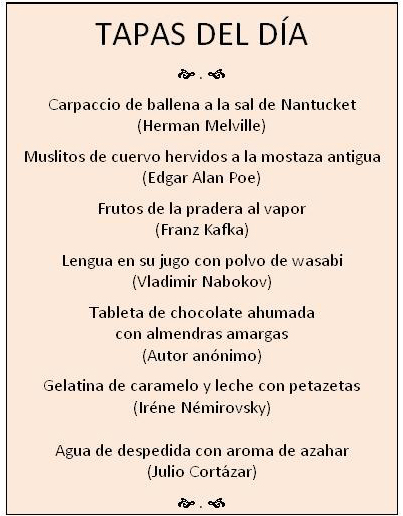

TAPAS DEL DÍA

.

Carpaccio de ballena a la sal de Nantucket

(Herman Melville)

Muslitos de cuervo hervidos a la mostaza antigua

(Edgar A. Poe)

Frutos de la pradera al vapor

(Franz Kafka)

Lengua en su jugo con polvo de wasabi

(Vladimir Nabokov)

Tableta de chocolate ahumadacon almendras amargas

(Autor anónimo)

Gelatina de caramelo y leche con petazetas

(Iréne Némirovsky)

Agua de despedida con aroma de azahar

(Julio Cortázar)

Hace unos trescientos años, el escritor y abogado inglés James Boswell, a raíz de un viaje por las Hébridas, definió al ser humano como “un animal que cocina”. El autor de la frase debía saber algo de aquello, pues pasó a la historia como un tipo disoluto, a quien le gustaba pasar semanas enteras en tabernas y lugares de peor reputación.

Una semanas antes de venir a Canadá, y cuando ya tenía el título de mi conferencia, estuve en Pamplona y en Málaga, disfrutando de los productos de animales que cocinan. En algunas ocasiones, sentado a la mesa. Otras veces, de tapas. A quienes no conozcan esta costumbre española habría que aclararles que “salir de tapas” consiste en ir de bar en bar, en paradas más o menos largas, degustando pequeños bocados gastronómicos. Por ejemplo, y copiando el menú de una famosa taberna de Pamplona, brotes de cogollo, yogur y huevas de trucha; canelón de boletus edulis y pichón; foie en salsa de uvas; anchoa con jamón, albahaca y piel de leche al yogur, o crujiente verde al roquefort. Generalmente, este recorrido de tapas suele hacerse en agradable compañía, con una buena conversación y el propósito no es ni comer ni beber en demasía, porque la clave está tanto en disfrutar de la charla como de los bocados. La tapa suele regarse con vinos y cervezas en pequeños y lentos tragos. No suele estar bien visto salir de tapas bebiendo colas y refrescos, salvo por razones de estricta salud. Por cierto, y hablando de salud, un informe organoléptico de la cerveza asegura que en las cantidades justas es una bebida saludable, ya que contiene vitaminas del tipo B, especialmente ácido fólico, y minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio.

Mucho antes de conocerse las propiedades de las tapas, del vino o de la cerveza, los antecesores de los humanos vivían en los árboles. Por supuesto, no cocinaban, y su dieta consistía en hojas, brotes, flores, semillas y, muy de vez en cuando, huevos, miel y algún que otro insecto o pájaro. Si el grupo era lo bastante numeroso, hacían excursiones al suelo para capturar algún animal herido, robar algo de carroña y, como suelen hacer bonobos y chimpancés, organizar alguna expedición de caza que acababa con algún pequeño antílope o, desgraciadamente, otro animal también prehumano. Las piezas solían ser devoradas en las ramas de los árboles, atentos a los competidores, felinos o aves de presa, que pudieran robarles la pitanza. Es casi seguro que por aquel entonces su protolenguaje se limitara a aullidos y gruñidos, con el mero propósito de protegerse y aparearse.

Hubo un momento en que esos prehumanos bajaron al suelo. Dicen los científicos que eso supuso una mejora del bipedismo, un desarrollo de las extremidades anteriores, la mejora de la visión frontal y, todo ello, un paulatino crecimiento del cerebro. El cerebro es un órgano caro en necesidades energéticas. Es de suponer que a medida que sus encéfalos se desarrollaban, los humanos tuvieran más apetito, y precisamente el suelo se convirtió en una magnífica despensa. Dejando aparte los frutos, hojas, semillas y flores que había a ras de tierra, al hurgar con palos descubrían auténticos supermercados: raíces, tubérculos, insectos, caracoles, babosas, reptiles e incluso pequeños mamíferos como ratones y musarañas. La dieta se hizo más rica, y es de suponer que además de todo eso, los humanos no harían ascos a una carroña, con los huesos llenos de apetitoso tuétano.

Es casi seguro que el inicio, o al menos el progreso de la codificación del lenguaje se produjo en esas excursiones, búsquedas y descubrimientos. Lo que antes habían sido gritos y sonidos para expresar miedo, dar una alarma, amedrentar a un adversario o seducir a una pareja, tuvo que convertirse necesariamente en un abanico de sonidos convenidos para nombrar y calificar. Podemos imaginar que un manojo de judías fuera seguido de un “¡jud!”, que restos de carne se anunciaran al grito de “¡car, car…!” o que un panal de miel fuera seguido de un susurro como “mi, mi…” Poco a poco fueron compartiendo experiencias que podían ser enseñadas y aprendidas. La búsqueda de ciertos bulbos no se haría al azar, sino siguiendo ciertos indicios. Un tubérculo sabía mucho mejor si se lavaba con agua marina, ya que además de eliminar la arena la sal le confería un delicioso sabor. Ciertas hierbas picantes eran adecuadas para disimular el excesivo olor de una carne pasada, mientras que el pescado seco se acompañaba bien por ciertas otras. Es probable que aquellos humanos degustaran de vez en cuando del agradable sabor de carnes asadas al fuego de un incendio, y que se habituaran a buscar en el lugar semillas, tubérculos y bulbos tostados, cavando bajo las cenizas.

La domesticación del fuego supuso una revolución mayor de lo que en nuestra era fueron el uso de la electricidad o la invención de internet. Hoy, muchas parejas se quejan de que sus consortes prefieren quedarse viendo correos o películas que meterse con ellas en la cama. Pero hace miles de años, en las noches de frío, uno ya no tenía que dormir amontonado con otras veinte personas para darse calor. Un par de amigos o tres podían mantenerse calientes haciendo monerías o charlando alrededor de una fogata, y seguramente al principio nadie entendería tan antisocial conducta.

La gastronomía nació cuando el hombre comenzó a meditar qué, cómo, cuándo y con quién iba a comer. Disponer de fuego permitía no comer improvisadamente y en cualquier lugar, sino hacerlo al abrigo de alguna cueva o algún tosco refugio, y eso obligaba a un lenguaje social para pactar con otros la recolección o la caza, la hora del almuerzo o las herramientas que se iban a utilizar para cocinar juntos aquellos alimentos. Con el tiempo se necesitaron palabras para designar no solo los alimentos y su estado de conservación sino también las herramientas que utilizaba para remover el suelo, cortar una pieza, abrir una ostra o aderezar una macedonia o una ensalada. Cocinar y comer se convirtieron en ritos elaborados que implicaban varias fases: la elección de los materiales, la elección de los procedimientos para transformar esos materiales, los ritmos, ritos y mitos que reglamentan su uso y, por último, la presentación de los mismos y su reparto según la jerarquía de los comensales. Las comidas al fuego tenían diferentes variedades: al espetón, a la piedra, a la brasa, a la sal, a la arena… En todos los casos, había que regular procesos, tiempos y procesos, lo que exigía una vuelta de tuerca en la codificación de un lenguaje preciso.

Faustino Cordón, un farmacéutico español, destacado investigador de la biología evolutiva , coincidió con James Boswell al decir que cocinar hizo al hombre, ya que le obligó a planificar, a comunicarse con sus semejantes, le exigió elaborar un proyecto común de acción y, en definitiva, le hizo integrarse en el medio social. Los humanos se dieron cuenta de que mientras cocinaban o comían podían entretener el rato contando historias, y posiblemente alrededor de esas comidas surgieron las primeras leyendas. Nabokov decía que la literatura surgió cuando alguien llegó gritando a la cueva “¡El lobo, el lobo…!” y no había lobo, y quizá ese grito surgió como una excusa por llegar tarde a una cena. Alrededor de las fogatas surgió la ficción, en la que hombres o mujeres contaron cómo habían arrebatado a un león una paletilla de ciervo y dieron lugar a la épica; o cómo habían visto retozar a dos jovencitos entre la hierba, creando la narración erótica… Posiblemente, con el tiempo alguien destacó en su imaginación y verbosidad, y nacieron las narraciones por entregas, noche a noche, creando el género del folletín. No era posible contar historias muy largas, por la prisa y porque los animales acechaban, y todavía faltaba mucho para la escritura.

Sin duda, con el tiempo, los humanos comenzaron a dar nombre a los platos que iban elaborando y que más les habían gustado. Y aparecieron los primeros menús, como termitas crujientes al fuego de bosque, ostras espolvoreadas con frutos rojos y sal de roca, hígado de pescado azul al aroma de las cebollitas, bocado de mejillón envuelto con hojas de espinaca, o picadillo de tripas de búfalo sazonadas con menta. Es posible que al intentar confeccionar esas cartas gastronómicas surgiera la poesía.Llegó un momento en el que el ser humano inventó la olla, un enorme recipiente, primero de cerámica y después de bronce que, puesto al fuego, era capaz de contener alimentos de lo más variado. Con agua dulce o en agua de mar, aquellos humanos echarían lo que tuvieran a mano: una pieza de carne roja, verduras, legumbres, huesos, aves o pequeños reptiles, unas mollejas, un corazón… La olla fue una revolución. Permitía guisar de una vez y en grandes cantidades, y dar de comer no solo a un pequeño grupo de personas, sino a toda una familia, e incluso a un clan. En los tebeos infantiles que yo leía de niño, feroces tribus de caníbales echaban en sus ollas a misioneros y exploradores, con sus hábitos y salacots. Bastaba añadir unas patatas y unas verduras para dar de comer al poblado, aunque si la olla era lo bastante grande siempre se podría meter dentro a un enemigo o a una mujer adúltera. Pero con el tiempo el rito se estructuró. Ya no había pequeños grupos de personas que compartieran experiencias y conversación mientras preparaban los alimentos, sino una o dos personas que se ocupaban de vigilar el fuego y preparar los pucheros, que se repartirían luego entre todos, eso sí, siguiendo los ritos: primero al macho alfa y a sus mujeres, luego a los ancianos, después a los cazadores y por último a otras mujeres y a niños. Estos, posiblemente al final, porque siempre tenían la oportunidad de cazar hormigas y saltamontes mientras jugaban, y sus cuerpos ágiles podían subir a los árboles a coger los frutos más altos. Quizá, para entretener a los niños para que no molestaran a los mayores o mientras jugaban, alguien creó la literatura infantil, con historias sencillas, y muchas de ellas morales, que les harían obedientes y sumisos.

Las primeras grandes obras literarias escritas se guisaron en enormes ollas en las que se mezclaban personas reales y personajes mitológicos. La primera obra escrita de la historia occidental, el Poema de Gilgamesh, es un cocido en el que hierven gigantes, dioses, semidioses, héroes, mitos, prostitutas, serpientes, infiernos, sueños y diluvios. La Biblia es otro ejemplo porque utiliza los restos de ollas anteriores para añadir normas higiénicas, leyes de pastores, delirios de profetas, fábulas morales, incestos, castigos divinos, ideología nacionalista e historias picantes. También lo son La Ilíada y La Odisea, donde han cocido héroes, dioses, monstruos, polifemos, sirenas, raptos por amor, venganzas ejemplares, barcos y tormentas. Tanto los distintos redactores de la Biblia como el mítico Homero, lo mismo que los autores del Ramayana, el Mahabrata, el Popol Vuh y el Enuma Elish dispusieron de gigantescas ollas en las que mezclar ingredientes muy distintos, a veces de sabores contrapuestos, destinadas a satisfacer el hambre de miles de personas y con la intención de ser eternas.

Durante siglos, esas narraciones fueron un instrumento del poder. Redactadas, encargadas o interpretadas por escribas y sacerdotes, de ellas emanaba una ideología que fue el sustento de los primeros imperios y las embrionarias religiones. Por aquel entonces había pocos lectores y lo que importaba era que los oyentes escucharan, admiraran y acataran. Una torcida interpretación de los textos suponía la caída en el desacato o la herejía, en ambos casos con previsibles consecuencias. Por supuesto que se mantenía otra literatura, fundamentalmente oral, constituida por cuentos populares que poco a poco fueron cuajando en historias más o menos canónicas.

Las mejoras en la tecnología de la metalurgia y la cerámica permitieron con el tiempo poner ollas al alcance de muchos hogares, de modo que las primitivas y gigantescas ollas comunales dieron lugar a cazuelas más pequeñas y, sucesivamente, sartenes, planchas y cazos que crearon la gastronomía de autor. De la misma manera que cada región del mundo partía de sus productos naturales para elaborar una comida étnica (la china, la árabe, la mediterránea, la nórdica, la rusa, la sudamericana…) la cocina literaria fue especializándose y adaptándose a los paladares de los lectores, al tiempo que cierta instrucción básica dejó de ser privilegio de las castas superiores, para extenderse hacia clases que hoy denominaríamos burguesas. Surgieron así los primeros cocineros literarios, unos apócrifos y otros con nombre: Valmiki y Khalidasa en la India; Sun Tzu, Confucio y Lao Tzé en China; Esquilo, Sófocles y Eurípides en Grecia; Virgilio, Plauto u Ovidio en la Roma clásica; Mahoma o Ibn Jaidún en Arabia; Yasumaru y Toneri en Japón; Prudencio, Virgilio, Godofredo de Mammouth en la Europa cristiana; y acercándonos poco a poco a nuestro tiempo, Petrarca, Dante, Bocaccio, Chaucer, don Juan Manuel, Shakespeare, Cervantes, Molière, Marlowe, Spenser, Villon, Sor Juana de la Cruz, Tomás Moro, Donne, Locke, Goethe, Voltaire, Swift, Rousseau, Montesquieu, Melville, Tolstoi, Twain, Poe, Kafka… hasta llegar a nuestros días: García Márquez, McCarty, Coetzee, Munro, Saramago, Lobo Antunes, Mahfud, Kezamburo Oé, Grass, Franzen… Sin olvidar los autores de obras turcas, noruegas, vietnamitas, coreanas, egipcias, brasileñas, camboyanas, islandesas, congoleñas, pakistaníes… Aunque se mantenía un núcleo duro de cierta literatura escrita vinculada con el poder político o religioso, que debía obedecerse, a medida que caían los siglos los fogones literarios incorporaron sabores nuevos entre los que cabían la crítica, el desafío, la provocación y, desde luego, el entretenimiento.

Algún día quizá se complete un censo de todas las obras literarias que han perdurado a través de la escritura, aunque será imposible recuperar otras que se han transmitido oralmente y que se han perdido para siempre, o las que desaparecieron en incendios y destrucciones de bibliotecas antiguas y modernas. Oí una vez que alguien estimaba que el catálogo completo de títulos literarios está comprendido en una horquilla tan amplia como entre los 3 y los 30 millones, con algún dato curioso como por ejemplo que hacia el siglo XVIII había más literatura china que la escrita hasta ese momento en el resto del mundo. Y el número de escritores y de libros sigue creciendo de forma exponencial, como lo hace la población de la humanidad.

Si los progresos en la cocina han dado lugar a infinidad de recipientes y utensilios, incluyendo el microondas, el soplete, las centrifugadoras o los ultracongeladores, algo parecido ha ocurrido con la literatura. Los antiguos guisos en ollas, cacerolas, parrillas y sartenes se han convertido en movimientos estéticos que originaron modas gastronómicas como el clasicismo, el romanticismo, el ultraísmo, el dadaísmo y otros ísmos. La leyenda, la novela, el romance, el teatro, el haiku y el cuento clásicos se han transformado y mezclado con nuevas herramientas expresivas: la danza, el cine, la música, la performance, el video, la fotografía, el mural, el dibujo… dando lugar además a canciones, películas, cómics, novelas gráficas, cortometrajes, blogs… La literatura que antes solo sobrevivía si previamente era impresa en piedra, papiro, piel o papel, hoy se difunde electrónicamente y podemos transmitirla a distancia.

¿Qué fracción de toda la literatura cocinada a lo largo de la historia puede degustar un ser humano? ¿Qué platos son los más adecuados para lograr una buena dieta literaria? ¿Cómo afectan a nuestro paladar las modernas carnes de zombies o de vampiros, o los dulces almibarados de modernas series de amor, o las comidas rápidas y con exceso de grasas de algunos best sellers? ¿Debemos protegernos y proteger a jóvenes lectores de la proliferación de chicles, sándwiches, palomitas y chucherías varias que nos vienen en forma de mangas, tuits, mails, al menos para que nos les quite el apetito…?

Al buen ritmo de un libro semanal, una persona puede leer entre los 6 y los 85 años poco más de cuatro mil libros. No parece demasiado si se piensa que Vargas Llosa hace poco donó su biblioteca personal, compuesta por 30000 volúmenes. Para leer 30000 títulos habría que dedicar nada menos que ochenta años, al ritmo de uno al día, lo que representaría un claro caso de indigestión literaria. Pero pese al atracón no se habría llegado a leer siquiera el 1 por ciento de todos los libros que hay en el mundo. Cabe preguntarse de nuevo: entonces, ¿qué debe leer una persona para considerarse formada literariamente, y tener una visión general sobre la literatura universal de todos los tiempos? ¿Qué libros debemos comer y cómo debemos comerlos?

Podríamos concluir que, ya que tenemos la oportunidad de degustar solo una parte ínfima del menú literario mundial, habría que escoger bien los platos. La cuestión, incluso resolviendo el grave problema de la selección, es saber por dónde debemos comenzar y en qué orden seguir. Por suerte, la sociedad dispone de críticos gastronómicos que periódicamente publican cánones bien organizados: los hay universales, regionales, por épocas, por géneros o por mera pasión. También por suerte, hay expertos en literatura que establecen las secuencias que estudiantes de distintas edades deben seguir para educar su paladar literario.

La educación gastronómica de los niños empieza pronto. No bien comienzan a entender, se les narran cuentos junto a la cuna, y en cuanto leen por sí mismos se buscan para ellos platillos digeribles para sus estómagos en formación, con la esperanza de que a través de esas pequeñas delicias sean capaces de degustar platos de calidad y cada vez más consistentes. Cuando se considera que su metabolismo es adecuado y se estima que están preparados para ello, se les coloca encima de la mesa alguno de los platos elaborados por algún experto cocinero, esos platos que forman parte de algún canon literario, y se espera que esos jóvenes sean capaces de apreciar la calidad de sus ingredientes, los aromas y los sabores, e incluso que detallen y aprecien su valor nutricional. Hay además quien piensa que ese plato se debería relacionar con las costumbres gastronómicas de la época y del lugar.

Pero, ay, suele ocurrir que en realidad sus estómagos no están tan preparados como parece para una carne algo viejuna, unas especias desconocidas y salsas demasiado espesas. El resultado es que algunos se la comerán después de masticar y remasticar, hasta conseguir tragar el bolo. Otros vomitarán durante y después de la comida. A algunos se les quitarán las ganas de seguir comiendo y otros aborrecerán esos platos que, a pesar de ser tan exquisitos (¡y lo son!) aún no pueden ser absorbidos por su intestino. Solo unos pocos reconocerán que les gustó e incorporarán algunas de sus proteínas y vitaminas, generalmente después de un par de eructos.

Cuando eso sucede varias veces, porque de algo hay que alimentarse, muchos de esos lectores acuden a los socorridos espaguetis, a las hamburguesas con bacon, al arroz con ketchup y a los bollos con azúcar refinado, a sabiendas de que todo ello es nutricionalmente inadecuado y acaba produciendo diabetes y colesterol, además de atrofiar las papilas gustativas. “Por lo menos, el niño come algo”, suspiran los padres.Y, sin embargo, todos estamos de acuerdo en que la comida debe ser de calidad. ¿Debemos retirar de frigoríficos, expositores y vitrinas platos que tanto tiempo y trabajo ha costado elaborar? La respuesta debería ser no. Pero de la misma manera que uno no espera que alguien acabe de una sentada un jamón ibérico o consuma la olla de fabada que se ha guisado en un fogón, quizá haya que pensar que no debería ser obligatorio que los lectores, sobre todo los jóvenes lectores, se embuchen libros por el mismo procedimiento que se utiliza en el cebado de las ocas, con el propósito de obtener un gordo y sabroso hígado.

El Quijote, La Ilíada, Moby Dick o Meridiano de sangre son joyas literarias, por citar solo cuatro libros, y cualquier profesor de literatura podría listar cien más. Sin duda es aconsejable leerlos porque contienen vitaminas, aminoácidos y lípidos esenciales. La cuestión es cómo, cuándo y dónde deben leerse. Al enfrentarnos al problema de cómo educar el paladar literario hay varias posturas. Una es quitar del escaparate esos platos, ocultarlos en la trastienda y mostrar los rutilantes pastelitos que nos ofrece la literatura moderna con la esperanza de que, una vez que entren en el comedor, se dejen seducir por alguna comida más enjundiosa. Otra es hacer digeribles esos textos pasándolos por la licuadora, tarea que consiste en tomar un grueso volumen y dejarlo reducido a unas cuantas páginas, lo que convierte, por ejemplo, la épica persecución de una ballena en una tediosa tarde de pesca de sardinas.

Hay al menos una tercera posibilidad. Pero antes de enunciarla quisiera reflexionar sobre el cuento. Es seguro que lo primero que se contara en aquellas lejanas noches, a la luz de fogatas prehistóricas, fuera una narración breve y casi improvisada, mezclando en distintas dosis la fantasía con la realidad. Con el tiempo, aquellos destellos narrativos se convirtieron en algo más elaborado. A diferencia de una novela, un cuento puede memorizarse y pervivir en la memoria de los oyentes sin necesidad de soporte escrito. Ocupa poco, como bien saben los narradores orales que cruzan los desiertos. Hace compañía y nos conduce al mundo de los sueños, y por eso los demandan los niños antes de dormir. Llena el espacio de un breve viaje en tren y no exige el compromiso de una cita al día siguiente. Gastronómicamente, un buen cuento tiene los mismos ingredientes nutricionales que un buen plato y puede salvarnos la vida, como bien sabemos por Sherezade.

Seguramente adivinarán que cuando propongo una sana alimentación basada en la buena literatura estoy incluyendo el cuento. Pero evidentemente no se pueden olvidar otros géneros, como el teatro o la poesía. Ni otros más modernos como el cine, el guión cinematográfico o la canción en sus diferentes modalidades. Educar el paladar literario consiste en desarrollar el gusto por la creación en todos los géneros y preferiblemente de todas las épocas y culturas.

“¡Pero si no hay tiempo!”, argumentarán los profesores de literatura. Cierto, no lo hay si pretendemos que los escolares se sienten a la mesa, se anuden la servilleta al cuello y devoren los platos que les sirvamos, ordenados cronológicamente, o por género o por curriculum, dándonos al final las gracias por tan pantagruélica comida.

Quizá haya una solución, la tercera que antes anunciaba, que es salir de tapas. Algo que consiste en pasear por lugares emblemáticos de la ciudad literaria (una casa de comidas antigua, un bar irlandés, un bistrot francés, un caravanserai árabe, un paladar cubano, una taberna americana, el comedor de un hammam de mujeres…) y dar a probar pequeños bocados de grandes manjares gastronómicos. Una salida de tapeo no supone hacer un número determinado de degustaciones, y puede estar comprendida entre una y no más de cinco o siete, dependiendo del tiempo. No es conveniente volver a casa con ardor de estómago ni mucho menos borracho, ya que el exceso adormila las sensaciones.

Voy a proponerles un recorrido por algunos de estos lugares. Comenzaremos por una taberna estadounidense situada al lado de un puerto. Observen a hombres con gabanes oscuros y sombreros de fieltro, algunos cubiertos con capas salpicadas por manchas de grasa, y a unas pocas mujeres que sirven enormes jarras de una cerveza oscura. Mientras en una esquina alguien toca una melancólica balada con un gastado acordeón, nos sirven un carpaccio de ballena sazonada con sal de Nantucket:

Llamadme Ismael. Hace unos años —no importa cuánto hace exactamente—, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.

La tapa tiene que ir acompañada por una buena conversación. (“¡Dios, hay que estar desesperado para pararse a contemplar una tienda de ataúdes!” “Lo mismo hago yo: cuando estoy deprimido, me castigo con los informativos…”) Entre sorbo y sorbo podemos anticipar cómo ese Ismael, poco después, compartirá cama con un salvaje, cómo asistirá atónito a un extraño oficio religioso, cómo conocerá al capitán Ajab y cómo, tras meses de perseguir a un fantasma, sobrevivirá a un naufragio a lomos de un ataúd. Quizá ese carpaccio de lugar a un filete más grueso dos días más tarde. Tal vez tenga que pasar media vida hasta que alguien se atreva a comerse la ballena completa, o a lo mejor ese alguien se conforma con pasar una tarde viendo cómo Ray Bradbury adaptó la novela, para mayor gloria de John Huston y de Gregory Peck.

Hay algo sombrío en aquel bar decorado con quinqués, sillones de cuero, recios estantes de madera de nogal y bustos de mármol. A un extremo de la barra, un hombre vestido de riguroso luto y quizá borracho, felicita al cocinero por algo que probó. Nos llama la atención que, a diferencia del bocado anterior, aquello esté guisado en forma de alargado pastel. Pedimos un pedazo y nos sirven el comienzo:

Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba, débil y fatigado,

sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua,

mientras cabeceaba, soñoliento, de repente algo sonó,

como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación.

“Es alguien que viene a visitarme —murmuré— y llama a la puerta de mi habitación.

Sólo eso, nada más.”

El hombre de luto nos da conversación y nos cuenta confusas historias de cartas ocultas, mensajes cifrados, manuscritos encontrados en botellas, pozos secretos y gatos muertos. Su memoria es prodigiosa y recita poemas propios y ajenos y explica detalladamente cómo cocinó ese poema. En voz baja, uno de los acompañantes nos cuenta cómo un capítulo de Los Simpson hizo un homenaje a ese largo pastel, que alguien se encargará de localizar con su teléfono inteligente.

Hay más tapas en ese local, y podríamos seguir con bocados de Mark Twain o de Stevenson, pero alguien nos ha hablado de que al lado hay un bar europeo donde sirven un extraño platillo cocinado con hongos de extrañas propiedades alucinógenas. El cocinero es un tipo menudo y gris, no se sabe si enamorado o no de su guapa camarera, sobre quienes circulan rumores que van del despido por despecho a la boda inminente. Como nos apoyamos en la barra y sabe que no venimos a comer, nos sirve una espesa cerveza negra y en silencio nos pone sobre la mesa un platillo:

Si pudiera ser un indio, ahora mismo, y sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire, estremeciéndome sobre el suelo oscilante, hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas, y sólo viendo ante mí un paisaje como una pradera segada, ya sin el cuello y sin la cabeza del caballo.

Seguramente esta tapa nos ha dejado un sabor extraño. Es posible que haya que paladearla varias veces antes de decidir si nos gusta o no, pero las tapas, a diferencia de los platos largos, ni empachan ni exigen esfuerzos costosos de deglución ni de digestión. Si no gusta, basta con dar un paso atrás en la barra. Si su estilo nos agrada, podríamos probar tapas similares, del mismo cocinero o de sus discípulos en vitrinas cercanas: un poema de Bretch, un monólogo de Bernhardt, párrafos de Camus…Corresponde al organizador de ese recorrido decidir por la siguiente cata, para mostrar por ejemplo trucos de cocinero experto. Como cuando se nos engaña con dulzuras en la punta de la lengua y al final, el bocado explota en la lengua con un sabor amargo:

La breve noche de junio tocaba a su fin, las estrellas palidecían, un olor a leche y hierba húmeda flotaba en el aire; la luna, semioculta tras el bosque, ya no enseñaba más que un cuerno rosa difuminado en la bruma cuando el gato, cansado, victorioso, empapado de rocío, con una brizna de hierba entre los dientes, se deslizó en la habitación de los niños, saltó a la cama de Jacqueline y buscó el tibio hueco de sus pequeños y delgados pies. Ronroneaba como un hervidor.

Instantes después, el polvorín saltó por los aires.

En una salida de tapas, alguien puede sugerir la parada en un cierto bar, bien porque allí hay mucha gente, bien porque el local está vacío pese a su atractiva decoración, o tal vez por el guiño de unas luces de neón. Tal vez el gancho venga de una palabra suelta oída en una conversación o leída en otro libro. A diferencia de lo que suele ocurrir con la lectura individual, donde cada persona come a su ritmo y en su tiempo, aquí se trata de hablar en un momento concreto de un determinado texto. Tres sencillas sílabas pueden dar para hablar de literatura, de cine, de directores, de versiones, de actores, de provocaciones y de explicaciones, de prohibiciones, de censuras y de anécdotas. Tal vez en esta ocasión convenga ver un fragmento de video antes de probar la siguiente cazuelita:

_Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo.Li.Ta. _

Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita.

Salir de tapas nos permite concebir la literatura como un objeto social utilizable. Podemos cortar cualquier obra en finas rebanadas, eligiendo unas y apartando otras, sin necesidad de seguir un orden secuencial sino dejándonos llevar por la apetencia del olfato y del gusto. Después de todo, mientras leemos solemos anotar, extractar, subrayar, citar y mezclar. Sea con un lápiz o utilizando herramientas electrónicas, tenemos derecho a fabricar nuestro personal corpus de platillos literarios, para compartirlos con otros y comparar los distintos sabores que podemos apreciar.

Por supuesto que las opciones gastronómicas de la ciudad son muchas y no se trata de eliminar las suculentas comidas con sus aperitivos, primeros y segundos platos, planteamientos, nudos, postres y desenlaces. Claro que hay que seguir leyendo novelas, si se quiere. Y ya se ha dicho además que incluso está permitido, sin que ello pueda considerarse descortesía, levantarnos de la mesa si el servicio no nos gusta o la comida deja de apetecernos. Los cocineros saben que en ocasiones una comida excesiva o demasiado larga no es bueno para sus negocios, y en ocasiones han experimentado con platos breves, que están a medio camino entre la ración y la tapa. Tiran de los ingredientes que tienen a mano en sus cocinas y solo necesitan un pequeño hervor para prepararnos algo que deleite nuestros estómagos:

Yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro, qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana; se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes, mientras le crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga majestuosa, y de pronto zup, ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol.

Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran; me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós.

La idea de que incluso los grandes chefs a veces cocinan rápido y con ingredientes sencillos quizá nos invite a hacer lo mismo, porque otro de los propósitos de salir de tapas es aprender a cocinar pequeños platos. No todo el mundo está dispuesto a ir al mercado a comprar, ni a pasarse horas fileteando, adobando, vigilando el fuego y preparando salsas. Pero a veces, uno mismo puede atreverse a cocinar algo rápido con los ingredientes que tiene en armarios, o aderezando de forma imaginativa lo que sobró del día anterior y que guardamos en la nevera.

Este valor añadido de salir de tapas, relacionado con la invitación a cocinar, es fundamental para completar una educación literaria. Durante siglos, la literatura se ha caracterizado por establecer un diálogo vertical entre el autor y el lector: yo escribo, tú lees. Antes, una buena biblioteca se caracterizaba por poseer numerosos y gruesos volúmenes, preferiblemente encuadernados en piel. La democratización de la lectura vino dada por la extensión de la alfabetización obligatoria, la edición de bolsillo y el libro accesible. Pero hoy la situación es otra. Los libros tienen una existencia intangible en dispositivos electrónicos y en las nubes virtuales de bibliotecas y editoriales. Vivimos el comienzo de una revolución cuyos efectos están por ver, pero ya podemos acceder a enormes despensas literarias para comernos platos completos o para catar pequeñas pizcas, sin que esa lectura fraccionada afecte a la integridad de la obra.

Pero además, hoy los lectores tienen a su disposición una infinidad de instrumentos para escribir. No solo es que el papel sea barato, sino que no es preciso el papel. Un ordenador, una tableta o un móvil son máquinas que disponen de ilimitados rollos de pergamino, a los que ni siquiera hay que buscar un lugar físico en un estante. Y la escritura puede mezclar, a modo de gigantesco hipertexto, tanto líneas escritas como dibujos, fotografías, fragmentos de video, música, vínculos a un blog o a un artículo periodístico, la entrada a un museo o un juego de aventuras. Para comprobar que jamás se ha escrito tanto como ahora no hay más que ver los escalofriantes datos sobre la creación diaria de blogs.

Paradójicamente, hace milenios, en Sumer, ya se escribía en tabletas, solo que eran de arcilla. Y hace cuatro mil años, un escriba anónimo utilizó su caña para escribir algo que el tiempo, benévolo, ha hecho llegar hasta nosotros:

“He recitado mi tablilla, he desayunado, he preparado mi nueva tablilla, la he llenado de escritura, la he terminado; después me han indicado mi recitación y, por la tarde, me han indicado mi ejercicio de escritura. Al terminar la clase he ido a mi casa. He hablado a mi padre de mi ejercicio de escritura, después le he recitado mi tablilla y mi padre ha quedado muy contento. Cuando me he despertado, al día siguiente, por la mañana muy temprano, me he vuelto hacia mi madre y le he dicho: dame mi desayuno, que tengo que ir a la escuela.

Mi madre me dio dos panes y me fui a la escuela…

Me presenté al maestro, le hice la reverencia.

Mi padre escolar leyó mi tablilla y dijo:

–¡Está rota! – y me golpeó.

Cuando el maestro preguntó sobre las reglas de la escuela, me dijo:

–Te vi andando por la calle, no aprovechas tu tiempo – y me golpeó.

El encargado de la conducta me pegó… El encargado de la puerta me pegó… El maestro me pegó…”

¿Es esto literatura? ¿Tuvo el autor intención de perdurar? ¿Debemos alinear este texto en la estantería junto con otros libros de la época, como el Enuma Elish, el Poema de Gilgamesh o el Código de Hammurabi? Es casi seguro que el texto de este autor anónimo no formara parte de su instrucción en la escuela y que jamás pensó en que esa tableta cocida llegara a nuestros días. Solo quería contar algo, y lo hizo bien. Lo importante es que se trataba de un alumno aplicado, y seguramente de un lector atento. Las mismas cualidades que hoy pretendemos lograr de nuestros estudiantes.

Si queremos educar literariamente, debemos partir de que a todo buen cocinero le conviene conocer el más amplio espectro de sabores distintos. No es posible desarrollar el gusto literario de jóvenes lectores, y aún de adultos, si nos limitamos a los platos preparados, la cocina local, los purés y la fruta en conserva que nos ofrecen muchas editoriales y gran parte de los currículos escolares. Salir de tapas nos permite ampliar experiencias, desarrollar el gusto personal y, además, nos invita a cocinar sencillos platos.

En la película Ratatouille, uno de los personajes dice: “Todo el mundo puede cocinar. No todo el mundo puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede surgir en cualquier lugar”.

Demos esa oportunidad.

Muchas gracias, buen apetito y mejor conversación.

Procedencia

de los textos

seleccionados:

“Moby Dick”, Herman Melville.

“El cuervo”, Edgar Allan Poe

“El deseo de ser indio”, Franz Kafka

“Suite francesa”, Irene Nemirovsky

“Lolita”, Vladimir Nabokov.

“Aplastamiento de las gotas”, Julio Cortázar.

“La escuela de los escribas” (fragmento de una obra mesopotámica)

.

.

.

.

.

.

.

.

###

OTROS 10 TEXTOS PARA SALIR DE TAPAS

(MENÚ AMPLIABLE)

.

“Mi padre no hablaba mucho, por eso me acuerdo de lo que decía. Y recuerdo que no tenía mucha paciencia para repetir las cosas dos veces, de modo que aprendí a escucharlas a la primera. Puede que de joven me apartara un poco de todo ello pero cuando volví a ese camino decidí no dejarlo nunca más y así ha sido. Yo creo que la verdad siempre es simple. Y lo es por fuerza. Tiene que ser bastante simple como para que la entienda un niño. De lo contrario sería demasiado tarde. Cuando la comprendieras ya sería tarde.”

Cormac McCarthy: “No es país para viejos”

“La tierra bajo sus botas era como un viejo colchón chirriante y elástico: encima una capa de hojas ligeras, frágiles, diferentes entre sí también en la muerte; y, debajo, otra de hojas disecadas, viejas, de hace años, que se habían macerado y que constituían una única masa marrón: polvo de la vida que un día había brotado en capullos, susurrado en el viento de una tormenta, brillado al sol después de una lluvia.”

Vasili Grossman: “Vida y destino”

“…Pero nunca vi a un hombre que mirara

con tanta avidez la luz del día.

Nunca vi a un hombre que mirara

con ojos tan ávidos

ese pequeño dosel azul

al que los presos llaman cielo

y cada nube que pasaba

con sus velas de plata.”

Oscar Wilde: “Balada de la cárcel de Reading”

“Cuando en lo alto los dioses aún no habían sido creados,

ni ningún nombre había sido pronunciado,

ni habían sido fijados los ríos, ni los juncales, ni las marismas,

ni las estrellas ni el sol habían alumbrado la inexistente oscuridad,

sólo el Caos se extendía por doquier.

Dos eran los rostros del Caos, dos eran los Principios:

Tiamat, el mar tumultuoso, el principio femenino,

y Apsu, las aguas dulces, el principio masculino.”

Enuma Elish, aprox. siglo XII a. C.

Zhuang Zhou soñó una mariposa,

la mariposa era Zhuang Zhou.

Si un solo cuerpo se transmuta,

todas las cosas son cambiantes.

Se sabe que el mar de Penglai

alguna vez fue claro arroyo.

El melonero de Qingmen

antes fue marqués de Dongling.

Así son riquezas y honores.

¿En pos de qué nos afanamos?

Li Bai, aprox. 750 d. C.

«Por los mismos días en que Ursúa tomó la vara, Von Hutten se reponía milagrosamente de una flecha india que le atravesó el corazón, en la ciudad de muertos ilustres de El Tocuyo. Digo milagrosamente, y vacilo, porque el modo como fue curado el joven Von Hutten tal vez no tiene igual en la historia de las Indias. No habiendo médico en la expedición, un soldado español se ofreció para operar al muchacho y extraerle la flecha, pero como no estaba seguro de la trayectoria que el proyectil había seguido, hizo que le trajeran a un indio joven y le clavó una flecha similar en la misma dirección en que el capitán la había recibido, para después estudiar con cuidado los daños que la flecha había causado en su organismo. Varios soldados inmovilizaron al indio, mientras el aprendiz de médico le abría los músculos y le destrozaba la jaula del pecho, pero pronto ya no hubo necesidad de fuerza porque el indio se fue desangrando y murió en medio de grandes sufrimientos. Así quedó demostrado que los hombres de caoba de Venezuela y los muchachos blancos del imperio alemán tenían el pecho tejido de modo idéntico, lo cual no quiere decir que fueran iguales ante la suerte, porque el indio murió, pero el médico, aleccionado por tan cuidadosa carnicería, logró extraer la flecha del corazón de Felipe de Hutten y rescatarlo de la muerte.»

William Ospina: “Ursúa”

“Caí en el desierto, envuelto en llamas.

Encontraron mi cuerpo, me hicieron una balsa con ramitas y me arrastraron por el desierto. Estábamos en el mar de Arena y de vez en cuando cruzábamos lechos de ríos secos. Nómadas, verdad, beduinos. Caí al suelo y la propia arena ardió. Me vieron salir desnudo del aparato, con el casco puesto y en llamas. Me ataron a un soporte, una armadura como de barca, y oía los pesados pasos de los que me llevaban corriendo. Había perturbado la parsimonia del desierto.

Los beduinos conocían el fuego. Conocían los aviones que desde 1939 caían del cielo. Algunos de sus utensilios y herramientas estaban hechos con el metal de aviones estrellados y tanques despedazados. Era la época de la guerra en el cielo. Sabían reconocer el zumbido de un avión tocado, sabían abrirse paso entre semejantes restos de naufragio. Un pequeño perno de cabina se convertía en una joya. Tal vez fuera yo el primero que salió vivo de un aparato en llamas. Un hombre con la cabeza ardiendo. No sabían cómo me llamaba y yo no conocía su tribu.

¿Quién eres?

No lo sé. No dejas de preguntármelo.

Dijiste que eras inglés.”

Michael Ondaatje: “El paciente inglés”

“Camino por el sendero ancho hacia la orilla del lago. El horizonte, que ya está gris, se funde con el agua gris del lago. A mi espalda se pone el sol entre rayos dorados y rojizos. Desde las acequias llega el primer canto del grillo. Es un mundo que conozco y quiero y no deseo dejar. Desde mi juventud he recorrido este sendero de noche sin sufrir daño alguno. ¿Cómo voy a creer que la noche esté llena de la huidizas sombras de los bárbaros? Si hubiera extraños por aquí, lo presentiría. Los bárbaros se han replegado con sus rebaños hacia los valles más profundos de las montañas, a esperar que los soldados se cansen y se vayan. Cuando eso ocurra, los bárbaros volverán a salir. Apacentarán sus ovejas y nos dejarán tranquilos, nosotros sembraremos nuestros campos y los dejaremos tranquilos, y en pocos años la frontera recobrará la paz.”

J.M. Coetzee: “Esperando a los bárbaros”

¿Dónde estarán? pregunta la elegía

de quienes ya no son, como si hubiera

una región en que el Ayer pudiera

ser el Hoy, el Aún y el Todavía.

¿Dónde estará (repito) el malevaje

que fundó en polvorientos callejones

de tierra o en perdidas poblaciones

la secta del cuchillo y del coraje?

¿Dónde estarán aquellos que pasaron,

dejando a la epopeya un episodio,

una fábula al tiempo, y que sin odio,

lucro o pasión de amor se acuchillaron?

Jorge Luis Borges: “El tango”

“Entre tanto el tiempo corría, su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida, no podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. “¡Párate! ¡Párate!”, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes; y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo; los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes, nos arrastra de nuevo el río, que parece lento pero jamás se para.”

Dino Buzzati: “El desierto de los tártaros”