Hace años encontré en El Rastro de Madrid una vieja carpeta roja, de tamaño cuartilla. Fue en un puesto que vendía fotos y postales antiguas, unas en sepia y otras de colores desvaídos. El vendedor clasificaba su mercancía en cajones de madera divididos en casillas, donde postales y fotos se ordenaban siguiendo un extraño criterio: madrid, españa, mundo, puestas de sol, dibujos, animales, adultos… Eran cientos y se vendían baratas. Habría pasado de largo de no haber observado cómo a mi lado un hombre mayor sostenía un montón en sus manos e iba eligiendo algunas, que colocaba a un lado.

Hace años encontré en El Rastro de Madrid una vieja carpeta roja, de tamaño cuartilla. Fue en un puesto que vendía fotos y postales antiguas, unas en sepia y otras de colores desvaídos. El vendedor clasificaba su mercancía en cajones de madera divididos en casillas, donde postales y fotos se ordenaban siguiendo un extraño criterio: madrid, españa, mundo, puestas de sol, dibujos, animales, adultos… Eran cientos y se vendían baratas. Habría pasado de largo de no haber observado cómo a mi lado un hombre mayor sostenía un montón en sus manos e iba eligiendo algunas, que colocaba a un lado.

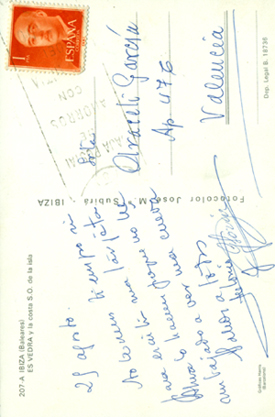

Pronto vi que su criterio de elección era singular. No miraba la imagen sino que comprobaba si estaban escritas o no. Apartaba las que contenían algunas letras, una dirección, una firma o un sello. Me sorprendió que ese hombre buscase postales usadas. Allí, en el dorso de esos rectángulos de cartulina, se escondían destellos de vida que me gusta imaginar como fuente de inspiración. Le observé un rato mientras disimulaba, pasando postales al azar, sin perder de vista las manos del hombre situado a mi derecha. Si encontraba una que tenía un largo texto escrito, la leía atentamente y la apartaba.

Con olfato de perro viejo, los vendedores de El Rastro diferencian a la legua entre curiosos y clientes. Cuando me cansé de atardeceres y amaneceres y mis dedos fueron a la fila contigua, el comerciante se acercó a reordenar el montón en que yo había husmeado, como si considerase mi curiosidad una molestia para su negocio. Cruzamos los ojos apenas un segundo y percibí su mirada hostil. “¿Por quién me tomaba?”, pensé, “¿Creerá que soy holgazán que no sabe apreciar el valor de imágenes y palabras antiguas?” “¡Más que él!”, me dije.

Por un instante me sentí tentado de buscar para mí unas cuantas postales escritas, pero tuve la sensación de que sería un robo. El hombre de mi derecha había llegado primero y a él se le había ocurrido antes la idea. Le miré con envidia. ¿Quién firmaría aquellas tarjetas? ¿Desde dónde se habrían remitido? ¿Sus destinatarios seguirían vivos? ¿Contenían importantes noticias o eran saludos triviales de parejas, hijos, padres o amigos en viajes felices?Pensé rápido que mi codicia era absurda. Yo no colecciono postales; en realidad, no soy coleccionista de nada. Lo que hago cuando voy por la calle, miro a alguien o leo una noticia, es buscar detalles que utilizar en cuentos o fragmentos de novelas. A veces, un nombre, una fecha o una carta dan para mucho, porque tirando de ese hilo puedo imaginar un cuento. Ese hallazgo, que es más una búsqueda que un encuentro, es lo que algunos llaman inspiración, y yo veía esas postales como una veta en la que cribar. Pero otro había llegado primero…

Recuerdo que caí en que esa misma escena era motivo de un cuento, si le dedicaba imaginación y tiempo. ¿Quién sería ese hombre que husmeaba entre cartulinas viejas? ¿Buscaría una tarjeta que nunca le llegó? ¿Reconocería en esos montones alguna postal enviada por él mismo? ¿Qué haría con ellas? El asunto prometía como historia. Cuando muriese, sus herederos encontrarían una caja con tarjetas escritas por personas que no reconocerían y se las venderían al peso al vendedor de El Rastro, lo que daría lugar a un ciclo infinito de ventas y compras, una parodia de la vida. Me di por satisfecho con ese embrión literario. Me alejé del cajón y rodeé al hombre, pero fui a parar a un extremo de la mesa en el que se exhibían láminas, revistas viejas…

Y la carpeta.

No puedo explicar por qué esa carpeta ajada llamó mi atención, pero supongo que estaba predispuesto a adquirir cualquier cosa, como los compradores compulsivos que una tarde se aburren, piensan que necesitan unos pantalones, salen de tiendas y vuelven por la noche con un absurdo taco de billar. Quizá trataba de demostrarme a mí mismo que podía salir de allí con un hallazgo original. O tal vez quisiera demostrar al vendedor que no solo era un mirón. El caso es que cuando vi la carpeta la deseé y quise llevármela. Estaba lejos de sospechar que contuviese un auténtico tesoro, cuando en aquel momento me conformaba con encontrar un par de piedrecitas de colores. Podría presumir diciendo que fue intuición, pero no, no se trató de eso. Fue de las raras ocasiones en las que el deseo se alió con la fortuna.

La carpeta no era exactamente roja, sino de un color ladrillo virado al marrón por una indefinible suciedad antigua en la que pude distinguir huellas de unos dedos manchados de grasa y diminutas cagadas de mosca. Una esquina parecía roída por los ratones y las gomas originales habían desaparecido. En su lugar, una ancha banda elástica la recorría de este a oeste, y en su superficie se leía escrito a pluma: “Cartas. Gaspar Baraona Encinas. 1944”

Sabía que el vendedor me vigilaba y me consideraba un intruso, así que aparenté la serenidad de un experto interesado en antiguallas. Cuando tuve la carpeta entre mis manos me pareció asombrosamente ligera. Retiré la goma con la sensación de quien husmea un viejo armario en casa ajena y sabe que va a encontrar abrigos de gente muerta. Al abrirla vi entre las tres solapas un puñado de cuartillas dobladas al centro, de papel agrisado y escritas con letra picuda en una desvaída tinta azul. No quise sacar aquellas hojas pero las observé abriendo un poco las solapas. Eran veinte o treinta y, por lo que pude observar, estaban escritas por la misma mano y llenas de tachaduras.

Pensé rápido que aquello podría ser un material valioso, quién sabía si con nombres o acontecimientos que pudiera utilizar en algún cuento. Volví a cerrarla y pregunté al vendedor cuánto pedía por ella.

“Trescientos”, me dijo.

Me pareció un insulto. Cada postal se vendía a sesenta céntimos y el precio de las revistas oscilaba entre uno y cinco euros. Consideré que pedir trescientos euros por aquel puñado de papel viejo era una forma de expulsarme de su puesto, humillándome además. Pensé ofrecerle cincuenta, lo que me parecía ya un precio desorbitado por algo que quizá no tuviese ningún valor. Estuve a punto de marcharme pero pensé que no tenía prisa y, sobre todo, que debía irme de allí dejando claro que no era un curioso. No me costaba trabajo examinar el contenido de la carpeta. Además, me fijé en que el buscador de postales tendía al vendedor el montoncito que había seleccionado, para que echase la cuenta. Pensé que, una vez acabase con aquello, pondría los ojos sobre la carpeta que, esa sí, había descubierto yo antes.

Intrigado por saber por qué ese vendedor consideraba que aquello valía trescientos euros, abrí la carpeta y extraje las hojas. Me calé las gafas sobre la frente, desplegué las cuartillas y las observé con atención. Estaban escritas por las dos caras y el texto se veía lleno de tachaduras y correcciones. En ese vistazo oceánico tuve la impresión de que no se trataba de cartas, sino de un escrito, quizá una larga carta, aunque redactada de una forma inusual.

Tardé en reconocer que se trataba de poesía. ¡Una colección de poemas! Volví a la página inicial y descifré con dificultad: Los gallos colocan la noche panza arriba. Pero no era tan directa la lectura. “Colocan” estaba tachado; sobre esta palabra se veía “extienden”, también tachado, y, por encima, de nuevo, “colocan”. Lo mismo ocurría con “panza”, sustituido por “boca”. Sí, era el manuscrito de un libro de poemas. Intenté reconocer una firma que justificase el precio. (Qué idiotez, me digo ahora… Pensé en Celaya, en Otero, en Gil de Biedma… Si ese vendedor hubiese tenido en sus manos un manuscrito de cualquiera de esos poetas, no lo ofrecería allí y, desde luego, no por ese precio. Pediría diez, cien veces más.)

Aquello me pareció más interesante que una colección de tarjetas, pero no estaba seguro de que valiese trescientos euros y, en cualquier caso, no llevaba esa cantidad encima. Doblé las hojas, até la carpeta con la goma y la dejé sobre el montón de revistas viejas. Lástima que fuese tan cara, me dije; quizá por ciento cincuenta, o por doscientos… Me fui de allí con sensación de pesar. No busqué los ojos del vendedor por no reconocer que me había vencido. Fui a otra mesa, en la que se vendían libros viejos, y traté de consolarme con la esperanza de encontrar a buen precio algo que compensara mi frustración, pero todo me pareció vulgar. Observé con las manos en los bolsillos, por encima de las cabezas de hombres y mujeres que husmeaban en los montones, y me sentí vacío.

Regresé al puesto con la sensación de que en apenas ese minuto la carpeta habría desaparecido en manos de alguien más osado que yo, pero allí seguía, sobre el montón de revistas. Esa vez, la cogí como si ya fuese mía. Me dirigí al vendedor. “¿Cuánto me dijo?” “Trescientos”. “¿Lo dejamos en doscientos?” “Trescientos”. Miré mi cartera. Llevaba poco más de cien euros. “¿Me la guarda? Voy a un cajero.” “Bien.”

El hombre la dejó junto a su mano, y tuve ganas de pedirle que la retirase de codiciosas miradas ajenas. Me fui de allí buscando un cajero automático. Debían ser cerca de las dos y pensé que en unos minutos aquel gigantesco mercadillo se desmontaría sin dejar huella. Caminé al azar, buscando sobre la multitud el logotipo de mi banco. Pregunté en una tienda y me orientaron tres calles más abajo. Saqué el dinero y volví corriendo al puesto, temeroso de que quizá la carpeta ya hubiese sido vendida. Suspiré al llegar y verla junto al vendedor.

Pagué sin regatear y me fui con la certeza de tener algo valioso entre manos. No me atreví a abrirla en el autobús y al llegar a casa volví a ver el ajado papel. Hasta ese momento no caí en la cuenta de que podía haber sido víctima de una estafa. El vendedor podría haber metido dentro papeles de periódico y yo no habría descubierto el timo hasta un par de horas después, ya demasiado tarde.

Nunca sospeché que aquella carpeta daría lugar a esta historia.

- * *

Se trataba de un poema, sí, y no estaba firmado. Lo encontrarán íntegro a partir de la página 43. Lo he trascrito entero, aunque confieso que he hecho algunos arreglos de estilo que no sé si mejoran o empeoran la versión original. Sospecho que está redactado por una mujer, quizá llamada Elena, pero tal vez se trate de un nombre supuesto. Si está viva, o aparecen sus herederos, harán bien en reclamar los derechos de autor de al menos la mitad de este libro.Lo primero que vi cuando llegué a casa es que el papel estaba en peor estado de lo que había notado en el primer examen. Era de mala calidad, y después de sesenta años los dobleces habían causado daños irreversibles en algunas líneas; en otras zonas, la humedad o el moho desvanecían la tinta. La caligrafía resultaba uniforme en las primeras páginas y más dubitativa a medida que avanzaba.

Al comienzo me dediqué a reconstruir el texto por mera curiosidad, pero poco a poco el interés me fue absorbiendo hasta el punto que dejé lo que estaba escribiendo para dedicarme de lleno a la transcripción. A medida que vi que se trataba de una historia, quizá real, contada como un poema, el asunto me intrigó cada vez más. ¿Encontraría a alguien que pudiera corroborar si se trataba de una historia real? ¿Elena y Pablo eran nombres auténticos? ¿Dónde habían ocurrido estos hechos? ¿Seguirían vivos los protagonistas?

Tardé mes y medio en descifrar el manuscrito, imaginar algunos versos perdidos y llegar a la versión definitiva que aparece al final del libro. Tal y como está, merecería la pena ser publicado, al menos como testimonio histórico, pero me parecía inmoral siquiera intentarlo sin haber localizado al autor (o autora) de esa obra, o a sus descendientes, si es que los había.

A medida que avanzaba cobraba fuerza la idea de aprovechar el poema como guía para escribir una novela. La idea era original. Una mujer es juzgada por dar muerte a su marido, pero exculpada cuando se demuestra que ese asesinato coincide con los intereses de los jueces. La mujer es condenada, pero no por ese crimen, sino por ser enemiga de quienes la juzgan. Este retorcido sentido de la justicia, al término de nuestra guerra civil, resultaba novedoso. El final de la historia, lo que realmente al parecer ocurrió, era digno de una película policíaca.

Pero en la atmósfera del poema había mucho más que un posible relato verosímil. Tras el desgranado melancólico de unos sucesos se escondía una de las más bellas historias de amor que nadie hubiera podido imaginar: la de una mujer que ama tanto que es capaz de asesinar a su amante para preservarle de una muerte ignominiosa a manos de sus verdugos, y que se confiesa culpable de ese crimen. ¿Quién sería aquella mujer que había amado tanto? ¿De qué lugares de su alma herida había extraído la energía suficiente como para confesar aquellos sucesos sin que su mano temblara ante el papel, si es que ella misma había escrito esas páginas o, si no había sido ella la autora, para conmocionar tanto al narrador? ¿Qué habría sido de ella después de tantos años?

Desvelar el sentido del poema, primero, y tratar de saber quién podría haber sido esa mujer, luego, se convirtió en una obsesión que desplazó cualquier otro propósito literario. Unas veces me convencía de que aquellos sucesos eran tan impactantes que no sería difícil encontrar huellas de lo ocurrido. Pero en ocasiones pensaba que el paso del tiempo habría borrado cualquier rastro; después de todo, aquella mujer, de seguir viva, tendría más de noventa años y era posible que ni ella ni quienes la conocieran guardasen más que sombras de su pasado. En el poema no había ninguna referencia a lugares y tan solo contaba con una fecha y unos nombres que podrían ser inventados. Pero creía tener una pista poderosa en la carpeta: el nombre de Gaspar Baraona Encinas, y un año, 1944.

El poema hablaba de un pueblo de la costa. Me aferré a la idea de que en su inicio había unos versos que me parecieron significativos:

El día invade el borde del mar

después de lamer la tierra,

ocupando el cuadro

de un gastado calendario.

Cualquiera que lea el poema tendrá la sospecha de que se trata de algún lugar del norte de España y, por lo que sugería esa introducción, del noroeste. El “gastado calendario” hacía referencia a la fecha que aparece en el poema, noviembre de 1942. Si, como parecía probable, había habido un juicio, no debería resultar difícil encontrar viejos legajos en algún juzgado, dejando aparte el que un suceso como este podría haber dejado huellas en la memoria de gentes del lugar.

A comienzos de julio preparé una maleta, decidido a explorar la costa gallega, desde A Guarda hasta Ferrol. Me propuse investigar, además, en dos capitales, A Coruña y Pontevedra.